Sportler-Biographien in Wikipedia sinnvoll?

Sport quietscht. Das ewig gleiche Quietschen der Hallenschuhe in der Turnhalle der Robert-Koch-Realschule Langenhagen. Abstoppen „qwiiiiiiichr“. Beschleunigen. Drehen „qwiiiiichr“. Jeden Montag und jeden Donnerstagabend.

Über Jahre derselbe blaue Bodenbelag, dieselben farbigen Markierungen. Die Backsteinwände an den Längsseiten. Die leere Tribüne mit 400 Plätzen und die Holzverkleidung vor dieser. Hin- und Herlaufen. Abstoppen. Wenden. Quietschen. Über Jahre. Dieselben Gespräche in der immer gleichen Umkleide. Und dieses Geräusch des stoppenden Turnschuhs auf Hallenboden. Die Szenen unterscheiden sich kaum, ob ich 11, 14 oder 17 Jahre alt war.

Wenn mich mein Ausflug in die Welt des Sports etwas lehrte: Sport ist Wiederholung. Wieder und wieder. Sei es das Kachelzählen im Schwimmbad oder Passkombinationen und Sprungtraining im Handball. Wieder. Und wieder. Und nochmal. Bis der Körper das Ganze nachts um drei betrunken abrufen kann. Und wieder.

Sportler, die höhere Ziele haben, die nicht nur Kreismeister Hannover im Jugendhandball werden wollen, betreiben das öfter als zweimal die Woche.

Ihr ganzes Leben besteht im Wesentlichen aus Wiederholungen. Ergänzt durch Vorbereitungen auf diese Wiederholungen. Es bleibt kein Raum für Anderes. Oder anders gesagt: Die Schilderung eines Sportlerlebens gibt langweiliges Storytelling.

Das wikipedistische Quintett

Sportlerbiographien erzählen sich öde. So stellten wir fest, als wir beim wikipedistischen Quintett die Meriten verschiedener Wikipedia-Artikel diskutierten. Es war der Oktober 2019. Wir saßen im Wuppertaler Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium. Die Wikicon, das jährliche Großtreffen der Wikipedia-Community, hatte uns zusammengeführt.

Wir diskutierten den Artikel einer Sportlerin. In seiner Gestalt typisch für Wikipedia: „Die Sportlerin A. war aktiv. Sie gewann dort und wurde dort 2 oder 4 oder 3 und trat dann bei fünf anderen Meisterschaften an. Dann gewann sie. Dann gewann sie fast. Sie wurde 3. oder wieder 1. oder 2.“ Für sie war es bedeutsam. Für mich als Leser stellte sich die Frage „Meine Güte. Der Rest der Menschheit stellt sowas als Ergebnisliste da. Warum muss ich hier schlechten Text lesen? Es ist eine Zumutung.“

Sportlerbiographie als Nicht-Text

Nichts eignet sich für Nicht-Text so gut wie Sportereignisse. Nicht ohne Grund sind Börsennachrichten und Sport die einzigen Themen in denen Journalismus-Bots heute verbreitet sind. Die Sätze bleiben dieselben. Austauschbar die Namen und die Zahlen. Von der Person nichts zu spüren. Schon kam bei uns die Frage auf: „Sind Sportler Menschen?“

Dann kam der Aufwacher. Zur Person, zum Privatleben fand sich ein Satz im Artikel:

Im April 2012 veröffentlichte [sie] auf ihrer Facebookseite den vollen Namen und den Wohnort des Mannes, der ihr eine anzügliche E-Mail mit angehängtem Foto seines Geschlechtsteils geschickt hatte. Nach ihren Angaben habe sie sich das Bild aber nicht angesehen. Die Veröffentlichung sowie die daraufhin vorgenommene Hausdurchsuchung beim E-Mail-Versender lösten ein großes Medienecho aus.[17][18][19] Besonders die behauptete Tatsache, dass sie als Polizistin eine Form der Selbstjustiz ausübe, wurde kritisiert.[20] Im Juli 2012 gestand der Mann die sexuelle Belästigung. Er musste eine Strafe von 1050 Euro zahlen.[21]

35 Jahre Leben. Und das, genau das, ist alles was die Wikipedia als erwähnenswert erachtet. Ein Creepy Guy sandte ihr eine Penis-Email. Neben ersten, zweiten und dritten Plätzen natürlich. Das, was sie zum Menschen macht, ist diese eine Geschichte.

Leider ist dieser Artikel folgerichtig in der Logik der Wikipedia. Sie treibt damit nur den Sportjournalismus auf die Spitze. Der leidet unter ähnlichen Problemen.

Das echte Privatleben der meisten Sportler fällt unter den Schutz des Privatlebens. Seine Veröffentlichung ist nur bei wenigen Sport-Stars angemessen. Ein öffentliches Leben außerhalb der Trainingsräume und Ergebnislisten haben die wenigsten Sportler.

So bleiben schlecht ausformulierte Ergebnislisten. Hat der Leser Glück oder Pech ergänzt durch Seltsamkeiten wie öffentliche diskutierte Penisbilder.

Wikidata und Wikimedia Commons

So schrecklich der Artikel ist so folgerichtig ist ein Entstehen angesichts der Umstände. Sport eignet sich nicht für Text. Der Sportartikel ist wie der Sport: die ewige Wiederholung. Nur quietscht beim Artikel nicht der Hallenboden sondern das Hirn des Lesers.

Nun hat der Mensch für den Prozess der ewigen Wiederholung schon vor langem die Maschine erfunden. Sport ist eine Paradeanwendung für Datenbanken.

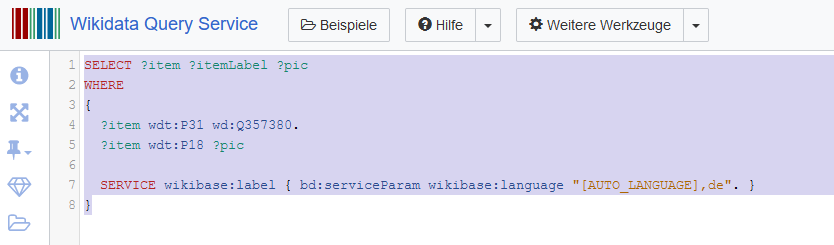

Wikipedia betreibt eine Datensammlung, Wikidata und ein Fotoprojekt. Es wäre Zeit, sich das Scheitern des Sport-Textes. Einzugestehen. Die Textversuche für die meisten Sportlerartikel sollte Wikipedia löschen und durch botgenerierte Artikel aus Wikidata-Daten und Commons-Bildern ersetzen. Wikipedia würde besser.

Viele Sportartikelautoren sind bereits auf das Fotografieren umgestogene. Andere könnten ihre Energie besser in die Datenpflege stecken, als in den hilflosen Versuch Ergebnislisten in Text umzuformulieren.

Dabei eignet sich Sport für Literatur. Die Körperlichkeit, die Aufmerksamkeit auf jeden Muskel. Die ewige Wiederholung des Immergleichen mit seinen langsamen Fortschritten. Die ewigen Zeiten des Trainings unterbrochen durch den spektakulären Wettkampf. Ein Fest für die Literatur. Aber anspruchsvollen Text kann Wikipedia nicht. Lieber Datenbanken, Bilddatenbanken und Bots. Sportartikel automatisieren bis es quietscht.

Weiterlesen

Mehr zur Wikicon 2019: Wikicon in Wuppertal 2019. Das Kurzfazit.

Madame Poupous Wikicon-Rückblick: was machst du eigentlich den ganzen tag? 5. oktober 2019

Für die Betroffenen von Wikipedia-Biographieartikeln: 10 Regeln für den eigenen Wikipedia-Artikel

Alle Bilder: Aus der Serie Man in pelvis cloth jumping horizontal pole. „Eadweard Muybridge. Animal locomotion: an electro-photographic investigation of consecutive phases of animal movements. 1872-1885. USC Digital Library, 2010.“ Public Domain, da Fotograf vor ausreichend langer Zeit verstorben.

Ich geb die vollkommen recht. Und doch nicht ganz. Vielfach gibt es auch Informationen zu Sportler, was diese z. B. nach ihrer Karriere gemacht haben oder auch warum sie von Verein A zu Verein B gewechselt sind. Diese Informationen findet man jedoch meist nur in den regionalen und lokalen Zeitungen bzw. Sportzeitschriften (z. B. Kicker). Diese sind jedoch meist nicht digital verfügbar und stehen deshalb nur selten als Quelle zur Verfügung.

Die interessanten Sachen sind eben dann nicht in der Sportstatistik zu finden. Aber so eine Recherche kostet nicht nur Zeit, sondern man braucht auch ggf. die gewissen Spürnase um die Infos zu finden.

Aber ähnliches kannst du auch zu Bergen und Seen und anderen geografischen Objekten schreiben. Ich erinnere mich da an das Beispiel von Botartikeln zu finnischen Seen.

Ach, mien Jung. Erstens lese ich Fließtext deutlich lieber, als Listen, weshalb ich ein großer Anhänger der „verbalisierten Listen“ bin. Zum Anderen kann man über viele Sportler auch das eine oder andere über die sportliche Karriere hinaus schreiben, wie z.B. über den erfolgreichen Kaufmann und Radio-Free-Europe-Kommentator Josef Maleček (https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Male%C4%8Dek).

Ich bin da hin und her gerissen – einerseits sind Sportlerbiographien meistens sehr langweilig, aber gleichzeitig sind Sportler ja meistens auch sehr langweilig. Der moderne Leistungssport erfordert ja maximale Dedikation und da ist halt nicht viel mit wilden Eskapaden außerhalb des Sports. Der Sportsoldat zeigt das „Problem“ am deutlichsten: Da ist dann halt nicht viel außerhalb des Sportes, über das man berichten könnte. Es muss ja nicht jeder ein wildes Leben mit Eskapaden, Skandalen, öffentlichkeitswirksamen Affären und viel Rock’n’Roll führen.

Und das ist auch ok so. Der Sportler tritt durch seinen Sport in die Öffentlichkeit und in den allermeisten Fällen ist dann auch ok, dass er dann nur mit seinem Sport in der Wikipedia auftaucht. Da gibt es dann auch Elemente des Persönlichkeitsrechtsschutzes – das Privatleben des Kugelstoßers oder Bobfahrers aus der dritten Reihe, der eh schon von unten an der Relevanzschwelle kratzt, muss jetzt wirklich nicht groß und breit ausgewälzt werden. Und tragischerweise ist auch nicht jedem Sportler ein richtig großer Moment vergönnt, der allen in Erinnerung geblieben ist. Da ist dann das Karrierehighlight eine Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Salzuflen und dann war’s das.

Hier sollte man kurz mal schauen, was der Sinn und Zweck der Wikipedia denn genau ist: In den meisten Fällen ist es halt ein Nachschlagewerk. Der Name des Sportlers kommt einem irgendwie unter und man schaut nach, was das für jemand ist. Und da reicht dann die nüchterne Darstellung der Sportkarriere aus.

Kritischer zu sehen ist, dass einige Sportlerartikel dann nach der Karriere „kippen“. Dann wird groß darüber schwadroniert, dass der Sportler jetzt eine Modemarke hat, als Fitness- oder Motivationscoach große Erfolge feiert oder dass er nun eine erfolgreiche Karriere als blablabla eingeschlagen hat. Da kippen einige Artikel dann in Eigenwerbung.